De 2018 a 2024, cerca de 913 periodistas de 15 países de América Latina se han visto forzados a desplazarse a otros países para proteger sus vidas, su seguridad y la de sus familias. Una gran parte de ellos termina abandonando la profesión por completo.

Este estimado viene del recientemente publicado informe “Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”, cuyos autores dicen que la cifra representa una herida abierta en las democracias latinoamericanas.

Las cifras sobre el desplazamiento de periodistas en América Latina representan una herida abierta en las democracias de la región, según el informe. (Foto: Captura de pantalla)

“Que sean 15 países que hayan expulsado a periodistas por el simple hecho de hacer su trabajo nos revela que las democracias en América Latina están pasando por un proceso de erosión bastante importante”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Óscar Mario Jiménez, investigador de la Universidad de Costa Rica y coordinador de investigación del informe.

“Voces Desplazadas” fue desarrollado colaborativamente por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, la organización Fundamedios y la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana de la Universidad Diego Portales de Chile, con apoyo de la UNESCO.

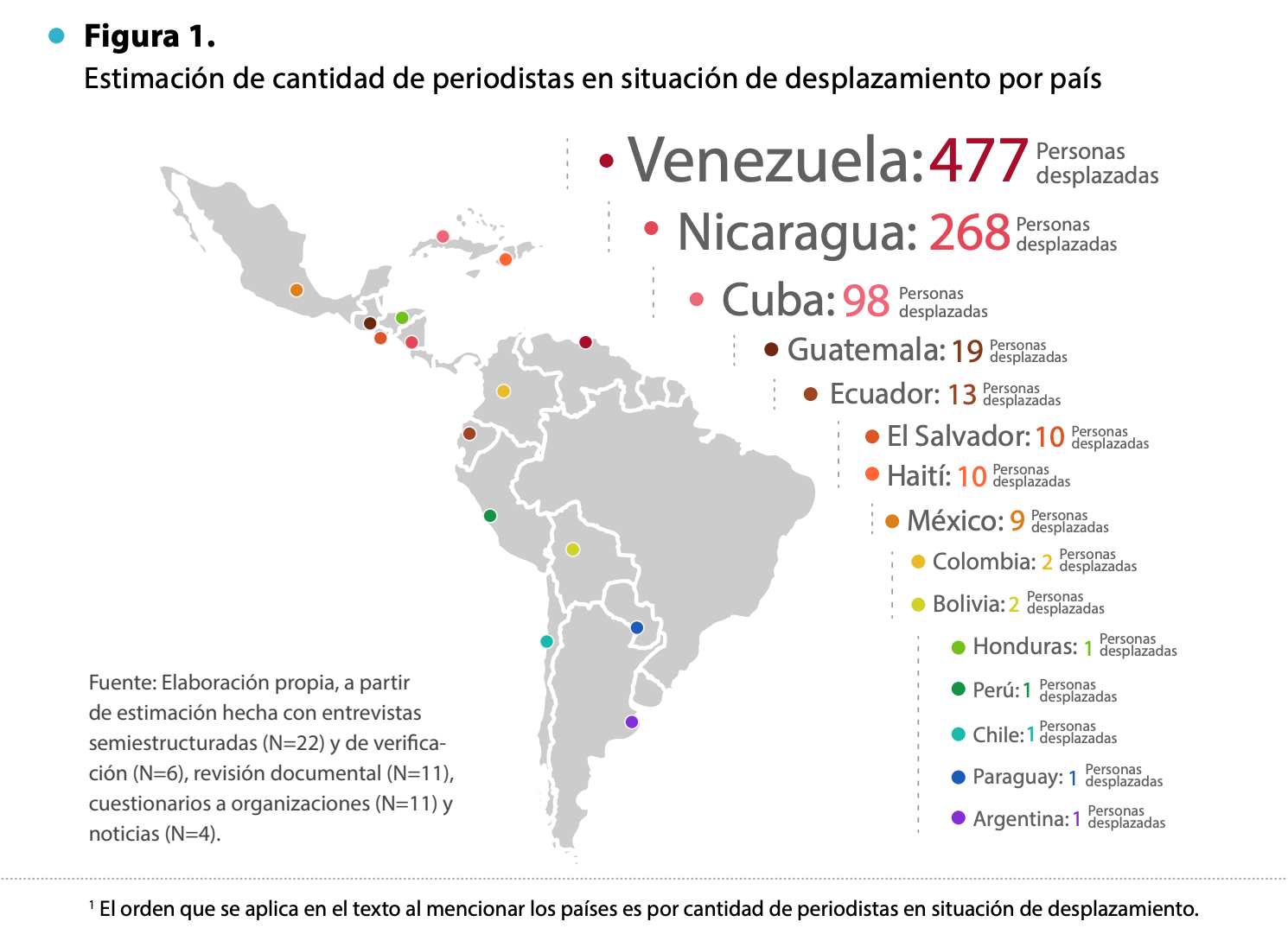

El informe encontró que Venezuela, Nicaragua y Cuba son los países de los que más periodistas huyen, con el 92 por ciento del desplazamiento en la región, indicó el informe. Por otro lado, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España y México son los países que más periodistas desplazados reciben.

Además, el documento encontró que las dos principales razones del desplazamiento internacional de periodistas son la persecución política y las amenazas del crimen organizado o actores corruptos.

“Notábamos que [el desplazamiento forzado de periodistas] era un fenómeno en crecimiento y que ha afectado a varios países, pero hacía falta una mirada regional”, dijo Jiménez. “Esto es como un primer intento de tener esa radiografía con una perspectiva más global del fenómeno en términos de América Latina”.

La cifra de 913 periodistas desplazados es una estimación obtenida a partir de una metodología que incluyó entrevistas con organizaciones, encuestas digitales y grupos focales con periodistas en el exilio. No obstante, Jiménez dijo que el número real es seguramente más alto.

“Estamos absolutamente seguros que son más de 913 periodistas [desplazados]”, dijo. “Muchos periodistas no reportan [su salida] a ninguna organización, y los Estados no llevan un inventario de las personas que salen o de las personas que entran”.

El informe clasificó a los países latinoamericanos según la cantidad de periodistas expulsados. A la cabeza, con el número más alto de desplazamientos forzados están Venezuela, Nicaragua y Cuba. Les siguen Guatemala, Ecuador, El Salvador, Haití y México. Luego vienen Colombia, Bolivia, Honduras, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Finalmente, Belice, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay y Brasil son países en donde no se registraron salidas forzadas de periodistas.

No obstante, del cierre de la investigación hasta la fecha, la situación del desplazamiento de periodistas se ha agravado por diversos factores, dijo Jiménez. Entre ellos están la eliminación en Estados Unidos del “parole humanitario” que ese país otorgaba a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, y la consolidación del giro autoritario del presidente Nayib Bukele en El Salvador, cuyos cambios constitucionales han acelerado la asfixia del periodismo.

“El Salvador, que en diciembre del 2024 estaba en una estimación de un país con salida moderada, ha subido un escalafón en la categorización que hicimos, porque solo en los últimos tres meses la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha señalado que han salido aproximadamente 40 o 50 comunicadores de ese país”, dijo Jiménez.

La principal consecuencia del desplazamiento forzado de periodistas es que va mermando el acceso de la ciudadanía de sus países a información veraz y oportuna dentro de sus propios territorios, concluyó el informe. La mayoría de un grupo de 98 periodistas en el exilio que respondieron una encuesta de la investigación mencionaron que salir de su país significó la creación de un vacío informativo, dijo Jiménez.

“Empiezan a haber desiertos informativos donde no se habla de algunos temas, no se tocan algunas temáticas, no se señalan algunas problemáticas, lo cual al final a quien termina afectando es a la democracia misma”, dijo.

Con apenas 100 dólares, una mochilita con ropa y sin conocer a nadie, el periodista Víctor Manuel Pérez llegó a Costa Rica en agosto de 2018, huyendo de su natal Nicaragua. Su madre le había suplicado que saliera del país ante la arremetida de la dictadura de Daniel Ortega contra la prensa durante la llamada “Operación Limpieza”, una oleada de represión contra protestas sociales que surgieron ese año.

Tras su llegada a Costa Rica, Pérez enfrentó la mayoría de los principales retos para ejercer el periodismo en el exilio que “Voces Desplazadas” documentó: lograr existencia jurídica; enfrentar rechazo y xenofobia; riesgos a la seguridad de las fuentes en el terreno; riesgos a la seguridad personal y de la familia; y superar obstáculos legales y profesionales para ejercer.

Los periodistas desplazados de Venezuela, Nicaragua y Cuba representan más del 92% del total de periodistas latinoamericanos en el exilio, según el informe. (Foto: Informe “Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano”)

Luego de brincar de un alojamiento a otro hasta establecerse en una habitación compartida con ocho personas, Pérez se topó con complicaciones para formalizar su estatus de refugiado. Tuvo que hacer fila todos los días de madrugada durante una semana solo para hacer una cita hacer su solicitud.

“Me iba desde las 3 de la mañana hasta las 10 que cerraban y me tocó ir por lo menos una semana seguida, porque nunca había espacio”, dijo Pérez a LJR. “En septiembre [de 2018] solicité el refugio. Me dieron cita hasta el 2026 para la elegibilidad, que es la entrevista que te hacen para ver si te dan o no el refugio”.

Gracias a sus habilidades investigativas, Pérez se documentó e interpuso un recurso de amparo. A los cinco años, en 2023, obtuvo el estatus de refugiado. No obstante, en esos cinco años de espera estuvo limitado para realizar casi cualquier actividad, desde salir del país, hasta abrir una cuenta bancaria y, por supuesto, trabajar.

No obstante, en cuanto pudo, Pérez retomó su actividad periodística. Con cuatro colegas que conoció en el exilio creó el medio digital República 18. Juntos informaban sobre la crisis en Nicaragua. Luego, durante la pandemia, fundó Intertextual, un proyecto digital sobre temáticas LGBT+, en el que trabaja hasta la fecha.

En línea con los hallazgos del informe “Voces Desplazadas”, Pérez dijo que la seguridad de sus colegas y sus fuentes en Nicaragua ha sido una de sus principales dificultades. Eso ha llevado a su medio a expandir su cobertura a otros países de Centroamérica.

“Ya las fuentes [en Nicaragua] no están dando entrevistas tan públicas. Son muy pocas las fuentes que todavía se atreven a hablar de manera pública o brindar su nombre”, dijo Pérez. “Por un tema editorial, a las personas que todavía siguen dentro de Nicaragua, aunque ellos nos digan su nombre, para no exponerlos, les hacemos un pseudónimo o los ponemos en anonimato”.

La persecución transnacional y de la familia en el lugar de origen, otro de los desafíos identificados en el informe, fue uno de los retos que tuvo que atravesar una periodista en el exilio que pidió ser identificada como Ángela. Originaria de un país latinoamericano con régimen autoritario, Ángela salió de su país en 2018 ante la estigmatización y encarcelamientos que estaban enfrentando colegas en su país.

Con muchos esfuerzos pudo seguir trabajando en su profesión en pocos meses, primero en el área de comunicación de una fundación y luego en algunos medios feministas. Pero pronto se dio cuenta que la persecución en su contra continuaba mediante el acoso a su familia en su país de origen.

Víctor Manuel Pérez es ejemplo de los periodistas que logran emprender sus propios proyectos periodísticos en el exilio: cofundó los medios digitales República 18 e Intertextual. (Foto: Captura de pantalla del canal de YouTube de Intersexual)

“El temor de nosotros, y te lo pueden decir muchos periodistas exiliados, es que, aunque estemos afuera, hay represión contra nuestras familias que están adentro”, dijo Ángela a LJR. “Al inicio, yo no temía, informaba, me identificaba, salía mi cara y todo, pero dejé de hacerlo porque el acoso es muy fuerte para la familia”.

Tanto para Ángela como para Pérez, otra de las dificultades más duras ha sido lograr la sostenibilidad económica. Ambos coinciden en que el costo de vida en sus países de acogida es considerablemente más alto que en sus lugares de origen, por lo que han tenido que desempeñar actividades paralelas al periodismo.

“Costa Rica es el doble –y puedo atreverme a decir que a veces el triple– de caro que Nicaragua. Y con el salario que nosotros vivíamos en Nicaragua, acá en Costa Rica no vivimos”, dijo Pérez. “A mí me toca hacer otras cosas para poder sobrevivir”.

En sus ratos libres, el periodista es conductor de Uber y toma fotos y videos en eventos sociales. Similarmente, Ángela dijo que ha tenido que tomar empleos como limpiar salones de belleza y empacar pan.

Desde que vive en el exilio, cada vez que el periodista deportivo Diobert Tocuyo mira un partido de futbol o básquetbol, lo invade la nostalgia al pensar que podría estar cubriéndolo en lugar de limitarse a ser espectador.

Y es que, desde que llegó a Chile en 2018, huyendo de la precariedad de su natal Venezuela, no ha podido volver a ejercer el periodismo, pese a que ya cuenta con residencia legal en su país de destino.

Los bajos salarios del periodismo en Chile y el haber perdido su título profesional venezolano forzaron a Tocuyo a abandonar la búsqueda de empleo en su área y aceptar un puesto administrativo en un centro de podología. Su esposa, también periodista, tampoco ha podido colocarse laboralmente en los medios, y trabaja en una tienda de productos para acampar.

“Como periodista no he podido conseguir trabajo. Por un lado se ha hecho difícil y por el otro, los sueldos no son muy atractivos”, dijo Tocuyo a LJR. “Me he quedado fuera del periodismo, en vista de que en los trabajos para los que he tenido la oportunidad de ser entrevistado, los sueldos son muy inferiores al que yo percibo”.

Como Tocuyo, gran parte de los periodistas desplazados terminan abandonando la profesión por factores como dificultades para formalizar su situación migratoria, imposibilidad de validar sus acreditaciones y las complejidades de emprender sus propios proyectos periodísticos, de acuerdo con “Voces Desplazadas”.

El informe identificó tres principales situaciones laborales de los periodistas latinoamericanos desplazados: los que logran adaptarse laboralmente en el exilio, los que emprenden con dificultad y los que abandonan la práctica profesional.

“Pareciera que la tendencia es que la mayoría de periodistas que se van al exilio, los que no logran esa sostenibilidad, que es un grupo muy reducido, tratan de emprender”, dijo Jiménez. “En algunos casos lo hacen por uno o dos años, pero a la larga terminan dejando la práctica profesional”.

En la encuesta digital realizada para el informe, 32 de los 98 participantes indicaron haber abandonado su práctica periodística, frente a 64 que siguen desempeñándose como periodistas. No obstante, la mayoría de los que continúan ejerciendo, lo hacen sin remuneración adecuada, o incluso de manera voluntaria.

Pese a las dificultades de sostenibilidad, Pérez y Ángela coinciden en que, aunque han considerado abandonar el periodismo, su vocación de informar es más fuerte.

“Créeme que a diario me hago la misma pregunta: ‘¿para qué sigo en esto?’ Hacer periodismo en el exilio realmente no es algo de lo que se pueda vivir”, dijo Pérez. “Pero creo que tengo una convicción. Creo que informar va más allá de solo redactar. Es un tema de que uno siente que está aportando algo a la sociedad”.

El periodista venezolano Diobert Tocuyo (izq.) extraña cubrir eventos deportivos. Desde que se vio obligado a desplazarse a Chile, no ha podido ejercer su profesión. (Foto: Cortesía Diobert Tocuyo)

A partir de las entrevistas y grupos focales, los autores del informe identificaron tres narrativas principales sobre lo que significa hacer periodismo en el exilio: unos lo ven como una forma de activismo democrático, otros como un mecanismo para conservar la memoria histórica, y unos más como una manera de lidiar con la tristeza y el desarraigo.

Mientras que Pérez siente que su persistencia para seguir informando sobre la diversidad sexual en el exilio tiene más que ver como una forma de activismo, Ángela se identifica con la idea de que su trabajo es una manera de aportar a la memoria histórica de su país, sobre todo en temas de feminismo.

“Soy periodista de corazón. Lo tengo así, a flor de piel, el buscar la información, el compartirla”, dijo Ángela. “Y sí creo que las cosas tienen que quedar ahí, por algún lado, escritas, o en una foto. Tienen que quedar en la historia para que no se nos olviden”.