Alma Guillermoprieto passou a maior parte de sua vida profissional prestando atenção a coisas das quais a maioria das pessoas prefere se afastar.

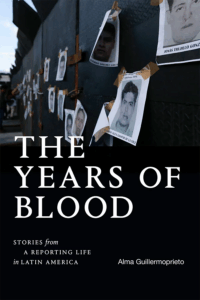

Alma Guillermoprieto published "The Years of Blood" with Duke University Press in April 2025.

Desde o início dos anos 1980, Guillermoprieto cobre cultura, poder e violência em toda a América Latina, principalmente para The New Yorker, The New York Review of Books e National Geographic. Seus livros — incluindo “Samba”, “The Heart That Bleeds” e “Looking for History” — reúnem parte de seus trabalhos mais duradouros.

Em sua mais recente coletânea, “The Years of Blood”, publicada no ano passado pela Duke University Press, suas histórias profundamente investigadas traçam as origens de algumas das transformações políticas mais significativas deste século: a ditadura de Daniel Ortega e Rosario Murillo na Nicarágua; a nascente ditadura de Nayib Bukele em El Salvador; e o agora aparentemente deposto regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

Suas reportagens oferecem o alívio da compreensão: ela transforma eventos que pareciam manchetes desconexas em personagens e narrativas inteligíveis, como um parente que, ao caminhar por uma casa escura, acende as luzes uma por uma.

Nesta entrevista à LatAm Journalism Review (LJR), a mexicana Guillermoprieto, 76 anos, reflete sobre seu processo de reportagem e escrita, os riscos impossíveis enfrentados por jornalistas em toda a região, e a experiência de reportar por tempo suficiente para ver governos caírem, erguerem-se e caírem novamente. A entrevista foi editada para fins de concisão e clareza.

LJR: Você escreve no prólogo que esta coletânea mais recente trata, em grande parte, de desilusão e futuros quebrados. Por que você diz isso?

Alma Guillermoprieto: Porque a desilusão com a democracia é algo que vemos todos os dias. O caso mais notável talvez seja Nayib Bukele, em El Salvador. As promessas que a transição para a democracia eleitoral deveria oferecer não corresponderam às expectativas das pessoas, então o sonho quebrado sobre a democracia é tanto da população quanto meu.

LJR: E você, pessoalmente, já experimentou desilusão? Estou pensando em como você cobriu a Revolução Sandinista na Nicarágua no final dos anos 1970, e agora você a reporta há tempo suficiente para ver que as próprias pessoas daquela revolução se tornaram, mais ou menos, os mesmos perpetradores que derrubaram.

AG: Claro. Acho que as histórias mais significativas de escrever foram sobre o binômio Ortega-Murillo porque, para mim, a Nicarágua representava a possibilidade de uma boa realização para nossa política, e isso se mostrou um objetivo difícil de alcançar. E na Nicarágua, particularmente, claro que sinto isso porque estive lá desde o início, mas também é um material muito rico para reflexão. Por que as maiores esperanças da esquerda se desfazem de maneiras tão dramáticas? Estamos vendo isso agora com o Chile, uma administração de esquerda que é eleita e leva imediatamente a uma reação da direita. Qual é o problema de institucionalizar mudanças radicais para beneficiar a maioria da população? Para mim, essa é a grande questão.

LJR: Ao ler a última história da coletânea, sobre o sequestro de 43 estudantes da escola Ayotzinapa, em Iguala, México, fiquei pessoalmente com duas grandes conclusões. A primeira foi que o México talvez nunca saiba o que aconteceu com esses estudantes, e a segunda é que o caso permanecer impune pode ser tão trágico quanto o próprio sequestro. O que me impressionou foi como você conectou os pontos de uma forma que ninguém mais havia feito. Como você decidiu quanto contexto político e histórico fornecer a um leitor que talvez nunca pise no México?

AG: Deixe-me dizer primeiro que houve muitas reportagens corajosas e impressionantes sobre essa história feitas por jornalistas mexicanos que trabalham em pequenos meios no México e também para o El País, na Espanha. Os jornalistas mexicanos estão nesse caso desde o início, mas não têm espaço para contar a história do começo ao fim. E eu estava muito consciente de que teria o espaço para apresentar a história de forma mais narrativa, e isso era algo que eu poderia contribuir.

LJR: E ao apresentar essa narrativa, como você decidiu quanto histórico incluir sem sobrecarregar um leitor que está completamente fora do contexto?

AG: Não sei se os leitores conseguiriam acompanhar. Fiz o meu melhor. Achei que o contexto era indispensável. Caso contrário, estaríamos apenas contando a mesma tragédia estúpida repetidamente. Também tentei fazer duas coisas: concentrar-me em três dos pais, para que a história se tornasse pessoal, e, como a história foi tão manipulada, revisitada e examinada, procurei basear meus fatos nos documentos oficiais das investigações nos quais os pais confiavam. Você verá que, no que diz respeito aos fatos do caso, a grande maioria das informações vem dessas investigações.

LJR: Você poderia dar aos nossos leitores um pouco dos bastidores do seu processo, se existe um passo a passo de como você traduz a América Latina para leitores nos Estados Unidos e no mundo de língua inglesa?

AG: A primeira coisa a dizer sobre isso é que sou latino-americana e a maior parte do que as pessoas nos EUA leem, na verdade, é escrita por não latino-americanos. Por isso, tendo a usar fontes latino-americanas talvez mais do que repórteres dos EUA poderiam, porque é com isso que me sinto mais confortável e o que sinto que posso confiar por ser mais historicamente informado. Também estou ciente de que estou escrevendo para um público dos EUA, e isso me ajuda porque me permite contar a história assumindo total inocência por parte do leitor. É muito mais exigente, mas quando ministro oficinas, sempre digo que você quer fazer seus leitores se sentirem como uma criança de cinco anos que está sendo levada ao zoológico.

LJR: Interessante. Por que você escolheu essa analogia?

AG: Porque você quer contar à criança o que vai acontecer e para onde estamos indo, para que o leitor se sinta seguro. Depois, você quer destacar as diferentes coisas que são importantes, os diferentes protagonistas que são importantes e o que é importante sobre eles. E então você também quer dizer: agora vamos embora, para que sua criança de cinco anos, com o picolé em mãos, não diga de repente: “O quê? Eu não quero ir ainda!” Você quer concluir essa história para aquela pessoa que está lendo você a partir de uma posição de inocência. O interessante nisso é que, se você fizer isso de forma completa, cinco, 10 ou 20 anos depois, a história será tão interessante para, digamos, mexicanos ou nicaraguenses quanto, espero, foi para os leitores nos EUA, porque o passado é outro país.

LJR: O que você quer dizer com isso?

AG: A citação completa é: “O passado é outro país, eles fazem as coisas de maneira diferente lá.” Com o passar do tempo, os nicaraguenses não sabem o que aconteceu.

LJR: Você também disse que vê seu trabalho como traduzir a América Latina para a América Latina.

AG: É isso que quero dizer.

LJR: Então isso faz parte do mesmo processo que você está nos explicando ou é um exercício diferente?

AG: Não. Se a visita ao zoológico, ao museu ou ao parque natural for bem-sucedida, então todo mundo será capaz de ler e ter alguma noção do lugar, ou começar a fazer perguntas que venham de um lugar mais informado. Não é minha responsabilidade responder perguntas. Acho que é minha responsabilidade gerar perguntas. Se eu estivesse respondendo perguntas, uma história estaria desatualizada em seis meses.

LJR: Houve uma pergunta que eu não ia fazer, mas você a trouxe. Eu me pergunto como ser mexicana e ser americana lhe permitiu fazer seu trabalho.

AG: Bem, obviamente, porque sou bilíngue. Isso tem sido uma enorme vantagem profissional, mas também pessoal, em termos de conseguir me distanciar e ver a história de fora, mas também estar completamente dentro da minha reportagem. E outra coisa é que fui treinada por dois anos pelo Washington Post, muito dentro das tradições do jornalismo dos EUA. Esses dois anos que passei no Post foram indispensáveis para o tipo de trabalho que faço. Eu sigo esses padrões. E existem padrões diferentes em todo o mundo. Eu escrevia para o Guardian antes, e o Guardian tem menos respeito pela relação processual com o governo dos EUA. Eles são menos reverentes sobre a sacralidade das declarações oficiais. E, como mexicana, também sou totalmente incapaz de acreditar em qualquer coisa que uma autoridade me diga. Isso é muito diferente dos repórteres dos EUA.

LJR: Você está dizendo que os repórteres dos EUA têm mais tendência a aceitar o que o governo diz pelo valor nominal?

AG: De boa fé, sim. As pessoas nos EUA são educadas, embora isso possa estar mudando, a confiar em seu governo.

LJR: Na reportagem “In the New Gangland of El Salvador”, você dá aos leitores uma visão clara de como a vida era desafiadora no país em 2011 devido à forma como as gangues prosperavam. E então, em um posfácio, você atualiza o leitor sobre como essa situação foi completamente transformada sob Bukele. Você trabalhou com jornalistas locais para conseguir reportar a história? Há uma história por trás da história sobre como jornalistas locais em El Salvador ajudaram você?

AG: Sim, absolutamente. Não acho que poderia ter feito nenhuma das reportagens que escrevi sem a ajuda de jornalistas locais. Não acho que qualquer um de nós que faz jornalismo internacional poderia fazê-lo sem a ajuda de jornalistas locais, porque, realisticamente, eu vou a El Salvador e fico lá, se tiver sorte, por um mês. Como eu poderia, de forma alguma, entender por onde começar a procurar o que é importante sem a ajuda de meus colegas? No caso de El Salvador, foram concretamente os jornalistas do El Faro, que é uma publicação online atualmente no exílio porque o governo de Bukele não pode tolerar sua presença. São alguns dos melhores repórteres do mundo fazendo algumas das melhores reportagens do mundo. Então, quando eu queria saber por onde começar a investigar esse fenômeno da violência das maras, obviamente fui ao El Faro. Para onde mais eu iria? Que informação outra pessoa teria que fosse metade tão competente, corajosa e imaginativa quanto o trabalho que eles estavam fazendo? Então sim, foi indispensável. E por que meus colegas estão dispostos a ser tão generosos com sua ajuda é um mistério para mim.

LJR: Como essa colaboração normalmente funciona?

AG: Existem várias maneiras. Uma delas é contratar um jornalista local com um pagamento aproximado às taxas dos EUA, que são muito maiores do que o que um jornalista local poderia ganhar, para ser o chamado fixer. E o fixer, em troca, marca compromissos, cuida da logística e conversa com você. É uma relação exploratória, a menos que ele pense que, ao falar com você, está aprendendo algo também. E também há a solidariedade entre colegas. E, em muitos casos, e isso foi certamente verdade nos tempos iniciais na América Central, os jornalistas locais simplesmente não podiam dizer o que sabiam. Então, para que isso fosse dito, eles dependiam de jornalistas estrangeiros para escrever essas histórias.

Como estou nessa área há tanto tempo, conheço muitos desses jornalistas, e conhecia muitos deles mesmo quando estavam começando ou participando de uma oficina que eu ministrava. Então tenho uma rede de jornalistas que gostam de mim ou confiam em mim. E isso é sempre incrivelmente útil. Permanecer nesse meio traz enormes recompensas. Se eu fosse uma correspondente internacional tradicional, teria sido destacada na América Central e depois transferida para a Alemanha, e assim por diante. O que eu tenho é 40 anos de experiência acumulada.

A mural of murdered Mexican journalist Javier Valdez is painted on a wall in downtown Culiacán, Sinaloa. (Foto: Jorge Valencia)

LJR: Você escreve sobre o assassinato de Javier Valdez, um jornalista local muito conhecido, em Sinaloa, em 2017. Em uma região onde vemos tanta violência contra jornalistas quase diariamente, o que você acha que fez o caso de Javier se destacar?

AG: A história sobre Javier Valdez é, de certa forma, a segunda parte de uma história inicial sobre jornalistas locais trabalhando na América Latina. “Risking life for truth” é uma história que escrevi em 2012 com a ajuda de meus colegas no México. Na época, o Committee to Protect Journalists tinha um critério muito rigoroso de que, se jornalistas tivessem qualquer ligação com o tráfico de drogas, não poderiam ser considerados vítimas. E eu estava tentando explicar o contexto em que um jornalista mexicano trabalha. Para mim, descobrir esse contexto foi realmente esclarecedor, entender que esses jornalistas estavam literalmente condenados se colaborassem ou se não colaborassem. Jornalistas nas províncias do México negociam constantemente o que podem dizer e fazer. E eles negociam, conscientes ou em um acordo implícito, com o tráfico local, que é o que diplomatas fazem, aliás, e o que muitos políticos no mundo fazem: uma negociação constante entre certas forças do mal e eles mesmos para tornar a coexistência e sua própria sobrevivência possível. Então essa era a ideia da primeira história. E quando Javier foi assassinado, pareceu óbvio para mim que eu já estava esperando por essa notícia o tempo todo…

LJR: Sério?

AG: …porque ficou claro, em retrospecto, que ele simplesmente não poderia sobreviver. Ele fazia suas próprias negociações e acordos. E, de alguma forma, cruzou essa linha ao falar sobre El Licenciado, e foi morto muito rapidamente depois disso. Mas, novamente, era alguém que, sem nenhuma razão aparente, era incrivelmente generoso com todos nós, correspondentes estrangeiros ou correspondentes da Cidade do México, que aparecíamos.

LJR: Como assim?

AG: Ele não contava tudo o que sabia. Ele te apontava na direção certa. Ele fazia apresentações a pessoas que poderiam ser úteis. Por exemplo, na época eu estava fazendo muita reportagem sobre drogas, e uma das maneiras eficientes de fazer isso era entrar em prisões. Eu já havia estado na prisão de Juárez, o que foi um golpe de sorte e generosidade por parte das pessoas que me ajudaram. Depois, eu queria entrar em uma prisão em Sinaloa, e Javier fez as apresentações aos funcionários que poderiam abrir aquelas portas, e foi assim que escrevi outra história em 2010, chamada “Troubled Spirits”. Isso não teria acontecido sem a ajuda de Javier.

LJR: Para quem não conhece Javier, quem ele era e por que se tornou tão emblemático? Você vai a Culiacán e vê murais dele.

AG: É estranho como alguém toca a vida das pessoas. Há murais em toda Bogotá do comediante Jaime Garzón, que foi assassinado em 1999. E Javier também tocou o coração das pessoas. Javier era um excelente repórter investigativo e um dos cofundadores de uma publicação online chamada Ríodoce. Eles faziam reportagens muito bem fundamentadas e ousadas, sempre caminhando na linha tênue do que podiam dizer sem se colocar em perigo. E havia duas coisas sobre Javier que se destacavam. Ele tinha uma personalidade enorme. Tinha uma tremenda joie de vivre. Amava sua vida, sua família, sair para beber com os amigos, e conversar. E era um escritor excepcional. Tudo isso o tornou bem conhecido em Culiacán e prazeroso de se conviver, e ele também era incrivelmente corajoso, algo que todos nós admirávamos. Então, quando ele foi assassinado, foi um evento para o mundo do jornalismo. E foi uma grande perda para a reportagem em Culiacán, embora o Ríodoce continue seu trabalho muito corajoso.

LJR: Como você vê a mudança do interesse da mídia dos EUA pela América Latina nos últimos 10 anos, especialmente com o renovado interesse do governo americano na região durante as duas administrações de Trump?

AG: A cobertura de notícias mudou em 11 de setembro de 2001. Naquele momento, todos nós sabíamos que poderíamos simplesmente fechar nossos cadernos e guardar nossos laptops, e não conseguiríamos uma matéria em nenhuma publicação tão cedo. A atenção mundial se voltou para o Oriente Médio, e nunca se recuperou completamente. Esse foi o grande hiato.

É incrível que os Estados Unidos compartilhem um continente com cerca de 600 milhões de pessoas e não sejamos uma fonte de interesse para cobertura jornalística. Isso mudou durante a administração Trump porque, embora ele tenha prometido fazer exatamente o contrário, acabou se mostrando meio belicista. O que ele está fazendo na Venezuela, as ameaças que fez na Colômbia e no México, os acordos que firmou com Bukele e o apoio dado a Javier Milei na Argentina – tudo isso renovou o interesse nas políticas de Trump para a América Latina, eu diria, mais do que na América Latina em si.

LJR: Por que você acha tão importante fazer essa distinção?

AG: Porque é a diferença entre se interessar pelo próprio país e se interessar por outros países com outras línguas, outros problemas, outras culturas que são diretamente influenciadas pelo seu próprio país. Quanto tempo esse interesse vai durar? Não sei.

LJR: Seria justo parafrasear isso dizendo que o público dos EUA, no momento, não está necessariamente tão interessado na América Latina, mas continua interessado em si mesmo e em seu próprio país?

AG: Sim, seria justo. E eu diria que sempre foi assim desde que sou jornalista. A América Central era importante porque fazia parte da política externa de Reagan. E minha tarefa, como eu a vejo, sempre foi contar histórias que sejam suficientemente envolventes para que os leitores as leiam pelo valor da própria história.

LJR: Alguém disse que o seu trabalho é contar as histórias da América Latina por si mesma, não como uma função dos Estados Unidos.

AG: Sim, exatamente. Às vezes me perguntam o que eu penso sobre esta pessoa ou aquela administração ou aquela política. Eu não penso nisso. Eu penso neste mundo como um mundo próprio e como o meu mundo. E é sobre isso que tento contar histórias.

LJR: E como você responde àquela pergunta perene que editores em Nova York ou Los Angeles, ou onde quer que seja, fazem sobre por que isso importa para o público dos EUA? Por que eu deveria me importar?

AG: Não é uma pergunta estúpida. Realmente não é. Apenas não é a minha pergunta. Minha resposta é contar a história de forma que ela seja envolvente, para que o leitor não diga: “Ah, o que eu quero saber sobre Honduras?” Em vez disso, para que o leitor diga: “Uau! Olha essa coisa louca que está acontecendo em Honduras!” Tive muita, muita sorte em ter Bob Gottlieb e John Bennett como meus editores na The New Yorker, tudo o que eles queriam era uma história. E tudo o que Bob Silvers, da The New York Review of Books, sempre quis foram escritores capazes de dizer coisas que provocassem perguntas.

LJR: Como você espera que o interesse do noticiário dos EUA sobre a América Latina possa mudar agora, depois da operação dos EUA para remover Nicolás Maduro de Caracas?

AG: Minha resposta seria que, pouco mais de três semanas após o evento, a Venezuela já saiu das manchetes da maioria dos sites de notícias, sendo ofuscada pela ameaça sobre a Groenlândia e pela revolta em Minneapolis. Coisas que acontecem na América Latina, por mais importantes ou devastadoras que sejam, ocorrem longe dos centros de poder estabelecidos, e por isso continuamos tanto esquecidos quanto “exóticos”.