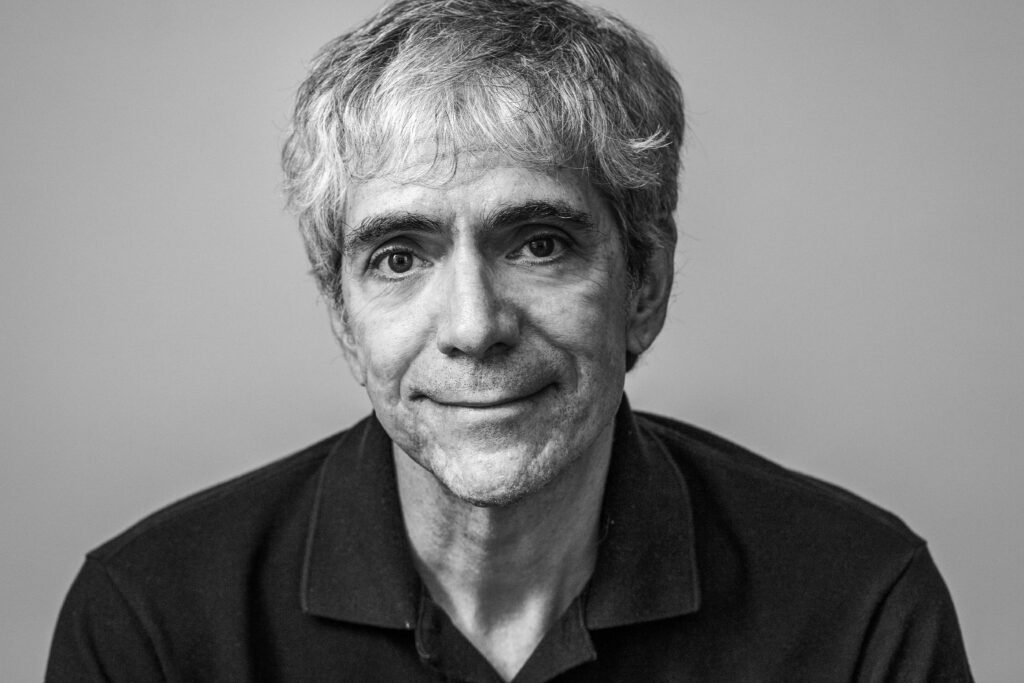

Jacinto Figueira Jr., também conhecido como "O homem do sapato branco" (Foto: Captura de dela do Youtube/SBT)

Presos acusados de pequenos delitos levados direto da cena do crime para estúdios de televisão para serem submetidos a entrevistas inquisidoras em frente às câmeras. Ritos religiosos não cristãos tratados como exotismos amedrontadores. Procedimentos cirúrgicos transformados em espetáculo. Brigas armadas entre atores que se passavam por pessoas simples se engalfinhando por conflitos mesquinhos. Tudo apresentado como se fosse jornalismo com acesso direto ao real, sem a filtragem de pudores ou hipocrisias. “O impacto da reportagem! A dimensão do fato!”, dizia uma propaganda de maio de 1968.

As ocorrências descritas acima podem evocar muitos programas televisivos ao redor do mundo, mas se referem especificamente a inovações na televisão brasileira introduzidas por Jacinto Figueira Júnior, mais conhecido pelo apelido O Homem do Sapato Branco. A partir do início dos anos 1960, prolongando-se, com intervalos, por quase quatro décadas, ele foi ao ar em emissoras das maiores cidades brasileiras com uma fórmula que mesclava fatos com embustes, denúncias com entretenimento, pretenso moralismo com uma ambição impetuosa por audiência. Seu trabalho deixou uma legião de imitadores e descendentes que ainda hoje ocupam espaços nobres em grandes canais brasileiros.

A trajetória profissional, a história pessoal e as inovações na TV promovidas por Figueira Jr. eram pouco conhecidas há até pouco, mas não mais, com o lançamento neste mês de “O homem do sapato branco: A vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira” (Ed. Todavia), de Maurício Stycer. No livro, o autor, que mantém colunas na Folha de São Paulo e no portal UOL e é o mais experiente crítico de TV em atividade na mídia brasileira, contribui para a compreensão da emergência no Brasil de um estilo de telejornalismo imoderado, que tem no espanto e no choque os seus principais valores.

“Eu tenho um interesse antigo com o sensacionalismo, e no passado tive até o sonho de escrever um livro contando a história do sensacionalismo na TV brasileira”, disse Stycer à LatAm Journalism Review (LJR). “Frequentemente, lendo textos sobre a história da televisão, o nome do Jacinto aparecia. Mas, se você desse um Google, o que encontrava era suficiente para escrever no máximo duas laudas. Pensei, ‘esse cara sempre é citado como um precursor, mas não há informações sobre ele’. Então quis contar quem ele realmente foi”.

Figueira Jr., segundo a pesquisa de Stycer, inaugurou três tendências que perduram ainda hoje na televisão brasileira. A primeira foi a dos programas televisivos policiais que exaltam a atuação da polícia, expõem suspeitos de crimes sem se preocupar com o seu direito à defesa e incitam uma sensação permanente de alerta e pânico.

Quando Figueira Jr. começou a atuar como produtor da paulistana TV Cultura em 1961, o telejornalismo policial brasileiro já existia. O apresentador e jornalista, contudo, o transformou em uma atração muito mais intensa e agressiva.

Pessoas humildes apareciam no ar algemadas antes mesmo de terem passado pela delegacia – segundo o livro, a produção do programa tinha um acordo com uma unidade investigativa da polícia, que levava os suspeitos.As entrevistas assemelhavam-se a interrogatórios onde a palavra do acusado pouco valia. As condenações já estavam dadas de antemão. Segundo palavras de Figueira Jr. resgatadas por Stycer, "o objetivo era um só: alertar a sociedade, porque a sociedade é responsável, nós somos todos responsáveis".

O crítico de TV brasileiro Mauricio Stycer, autor do livro. (Foto: Renato Parada)

Esta tradição segue bem viva na televisão brasileira ainda hoje, sobretudo em programas vespertinos de canais abertos, como os apresentados por José Luiz Datena, Sikera Junior e Luiz Bacci, que não mais levam presos para o estúdio, mas ainda entrevistam pessoas algemadas ao vivo.

“Uma característica muito clara desses programas é tentar provocar medo, sentimento que estimula a audiência”, disse Stycer à LJR. “”Também nem sempre tentam seguir as regras do jornalismo básico, como mostrar todos os lados, não fazer acusações infundadas, não obrigar as pessoas a dar entrevistas, nem enfiar o microfone na cara de alguém que acabou de ser preso”.

O livro analisa como a polícia aparece como a solução para todos os problemas nesses programas, que jamais se preocupam em fazer um esforço analítico ou discutir a causa dos males sociais. "Em vez de criticar a falta de investimentos do Estado em áreas essenciais como saúde, educação, saneamento ou emprego, cobra uma presença maior da polícia", escreve Stycer.

Outra tendência a qual Figueira Jr. deu início foi a das matérias nas quais os repórteres se apresentam como campeões da defesa dos consumidores, buscando por meio das câmeras ligadas constranger supostos responsáveis por práticas abusivas.

Às vezes os repórteres iam atrás de denúncias tão pouco embasadas que geravam problemas legais para si próprios. Em 1967, por exemplo, acompanhado pela polícia e por sua equipe de TV, o apresentador invadiu um hospital psiquiátrico, mas não encontrou nenhuma irregularidade. Em resposta, a equipe da clínica o processou. Esse tipo de jornalismo ainda continua a existir na TV brasileira, em figuras como o deputado federal Celso Russomano, que apresenta o quadro “Patrulha do Consumidor”, na TV Record.

O terceiro tipo de influência de Figueira Jr. foi a dos programas de auditório para tentar resolver pequenos conflitos domésticos, como entre parentes, vizinhos ou ex-amantes. A mediação televisionada muitas vezes terminava em briga. Nestes programas, que remetem ao que Geraldo Rivera fez na TV americana entre 1987 e 1998 e que estão mais abertamente distantes do jornalismo, a irresponsabilidade com a informação fica mais evidente.

Stycer traz em seu livro diversos depoimentos de pessoas que afirmam que, em segredo, o programa contratava atores para encenar situações litigiosas supostamente verídicas. Esse gênero ainda existe na televisão brasileira, como por exemplo no João Kléber Show, e, segundo o autor, “nasceu ou ao menos se desenvolveu muito nos programas do Jacinto”.

Em resposta a questionamentos éticos, Figueira Jr. sempre se escorou no argumento de que apenas apresentava a realidade de maneira bruta. Um anúncio de um programa seu no SBT em 1981 dizia “Jacinto Figueira Jr. apresenta a realidade nua e crua, num programa polêmico, vivo, agressivo, factual". Em outra propaganda disfarçada de reportagem do mesmo ano, o próprio apresentador afirmou: "Nunca nos preocupamos com suntuosas montagens e mirabolantes técnicas de efeito. O fato, somente o fato, interessa a nós. Enfocá-lo dentro de sua total realidade, mantê-lo cru e vivo, foi sempre o que fizemos".

Um anúncio de maio de 1968 do seu programa na Rede Globo que diz: "O impacto da história! A dimensão do fato!" (Imagem: Reprodução)

Stycer observa como essa retórica funcionava como ferramenta de marketing. “Ele precisava se vender como um paladino da verdade. Como um cara que está contando a verdade, está ajudando a resolver os problemas da população. Porque, se você assistir ao programa dele sabendo que aquilo pode ser uma farsa, tem outro peso. Você precisa estar sempre reforçando que está falando a verdade”, disse à LJR.

Além de analisar o percurso na TV, o livro conta também a história pessoal de Figueira Jr.. Filho de imigrantes portugueses de classe média, ele nasceu em São Paulo em 1927. Na juventude, sonhava em ser cantor, e ingressou no mundo da mídia em 1960 vendendo cotas de publicidade para a TV Cultura, então pertencente ao grupo Diários Associados, também dono da TV Tupi, a maior emissora do país na época. O faro para o que era impactante, misturado ao fato de estar em um canal precário e afeito a experimentações, permitiu que passasse para o jornalismo, primeiro atrás e depois à frente das câmeras.

O apelido “O Homem do Sapato Branco” surgiu em 1965, com a estreia de um programa televisivo do mesmo nome. Figueira Jr. várias vezes atribuiu o epíteto a citações dos filósofos Friedrich Nietzsche e Arthur Schopenhauer, mas o seu produtor Mário Fanucchi alega que na verdade ele se deve “à figura do malandro brasileiro, que adora sapato branco”.

Dos anos 1960 até o final da década de 1990, a maioria das principais emissoras brasileiras, incluindo Globo, Bandeirantes e SBT, transmitiram diversos programas e quadros do Homem do Sapato Branco. Poucos registros televisivos de seus primórdios ainda estão disponíveis, e, para a sua pesquisa, Stycer precisou se fundamentar em textos jornalísticos da época e entrevistas.

Além da carreira midiática, Figueira Jr. fez outro caminho comum a figuras midiáticas populares: em 1966, elegeu-se deputado estadual pelo MDB. A opção pelo partido, que constituía a oposição legalizada durante a ditadura militar no Brasil, foi fortuita, e aconteceu a partir de vínculos com o ex-presidente Jânio Quadros (1961-1961). Em março de 1969, três meses após a declaração do AI-5, que endureceu o regime no Brasil, Figueira Jr. teve o seu mandato e seus direitos políticos cassados por 10 anos após um julgamento sumário.

“Embora isso não seja dito nos documentos que encontrei sobre a cassação, tenho a hipótese de que o governo temia que se tornasse uma figura ainda mais popular e eventualmente perigosa. Aos olhos do governo militar, o fato de atrair interesse do povo talvez justificasse cassá-lo. Porque não há nenhuma evidência de que fosse subversivo, de esquerda ou corrupto”, disse Stycer à LJR.

Jacinto Figueira Jr. em seu programa de TV no SBT na década de 1980 (Foto: Captura de dela do Youtube/SBT)

O estilo de reportagem de Figueira Jr. — que incluiu também reportagens perturbadoras sobre o uso de drogas, a transmissão de cirurgias médicas inovadoras, reportagens estigmatizando populações LGBTQI+, matérias com preconceito contra religiões não cristãs e temas como incesto — é sintetizado por Stycer com o termo “mundo cão”.

A expressão popularizou-se mundialmente com o filme de 1962 “Mondo Cane”, dirigido pelos italianos Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi. Precursor do gênero shockumentary, o longa-metragem consiste em uma colagem de quadros com cenas exóticas e abjetas.

Stycer tem uma explicação para por que essa estética atrai tanto. “É porque é ‘sensacional’ mesmo. Sensacional é o que você não está acostumado a ver, como esses elementos todos. Como críticos, olhamos para eles em chave negativa, mas para muita gente é atraente, interessante, curioso. Para muita gente, ele está mesmo mostrando a realidade. Dá para entender por que faz sucesso, inclusive politicamente”, afirmou o crítico à LJR.

Capa do livro "O homem do sapato branco: A vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira"

O final da vida de Figueira Jr., que morreu em 2005, é melancólico. Estava afastado das câmeras desde 1997, com o fim do programa “Aqui Agora” no SBT, onde apresentava um quadro denominado “Repórter do absurdo”, que produzia reportagens cujo lado ficcional era escancarado. Doente e com dificuldades financeiras, após ter feito péssima administração de seu dinheiro, ressente-se de ver nas câmeras o sucesso de pessoas que seguiram o seu formato.

Internado em um hospital, Figueira Jr., tornou-se então, naquilo que Stycer define como uma “ironia atroz”, tema de reportagens de programas vespertinos tão sensacionalistas quanto o seu. Em um deles, em 2001, respondeu qual era, em sua opinião, o segredo de seu antigo sucesso.

“Segredo é um só. Você vai de encontro ao povo. Você faz o que o povo quer. O povo assistia porque eu dava o que o povo queria. O povo queria que eu mostrasse as mazelas de São Paulo, que ninguém mostrava”, afirmou. “Eu dizia, por exemplo: 'Meu amigo, você sabe com quem está seu filho agora? Está cheirando cocaína ou maconha'. Mas o pai não sabia. Eu alertava. E o povo achava interessante".